認知症や、精神上の障がいなどの疾患が原因で判断能力が不十分な方の財産を保護するために設けられた制度です。

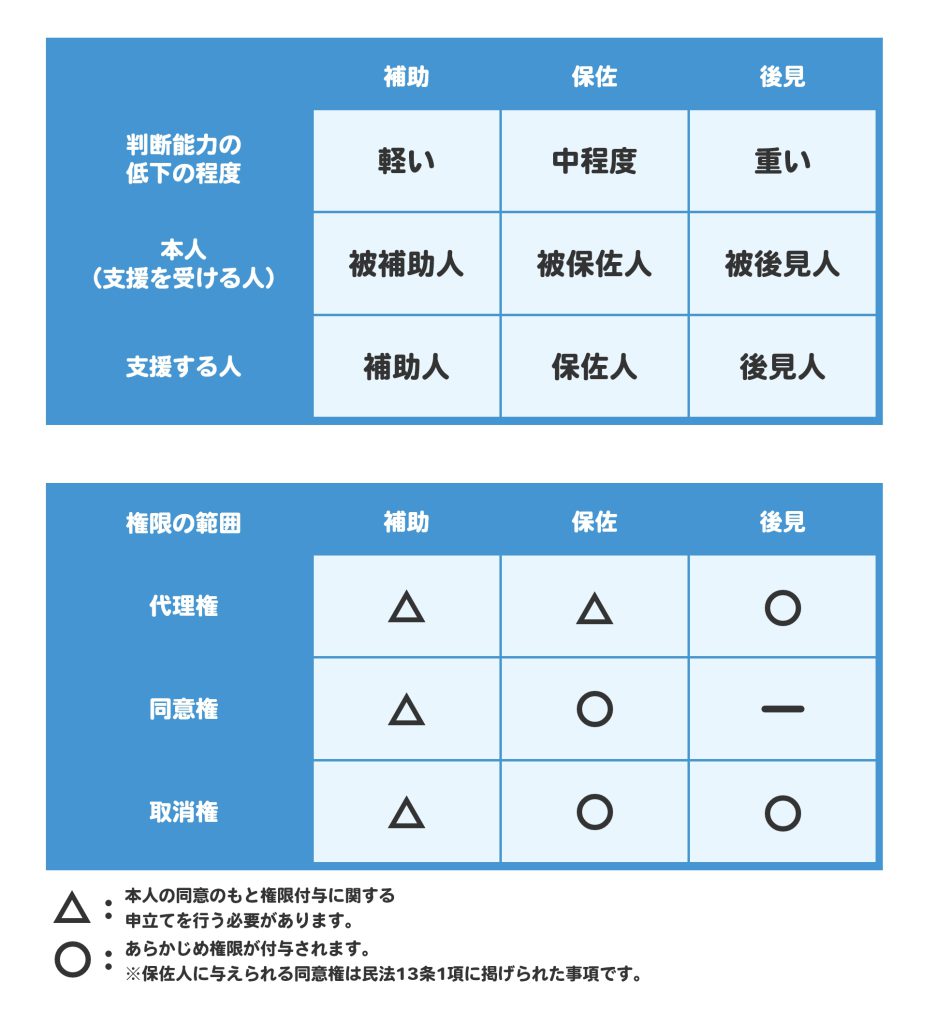

法定後見制度の類型

ご本人の不安や心配の程度に応じて、3つの類型が用意されています。

補助類型

判断能力低下の程度は軽く日常生活を送ることはできますが、

財産管理などに対して不安を抱いている方が対象となります。

必要

補助人の代理権、同意権(取消権)は、本人の同意のもと権限付与の申立てを家庭裁判所にすることによってはじめて付与されます。

保佐類型

日常生活での商品の購入程度はご自身でできますが、

不動産の売買や福祉施設への入所契約を一人で行うことが難しい方が対象となります。

保佐人には,同意権(取消権)が与えられています。

対象となるのは、民法13条1項に掲げられた事柄です

民法13条1項

1. 元本を領収し、又は利用すること。(例:借金を返済してもらうこと)

2. 借財又は保証をすること。(例:他人から借金をしたり、連帯保証人契約を結んだりすること)

3. 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。(例:自宅を売却すること)

4. 訴訟行為をすること。(例:裁判を起こすこと)

5. 贈与、和解又は仲裁合意をすること。(例:贈与契約や和解契約を結ぶこと)

6. 相続の承認若しくは放棄、又は遺産の分割をすること。(例:遺産分割協議書に調印すること)

7. 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。

(例:遺言によって財産を分けてもらえる権利を放棄すること)

8. 新築、改築、増築又は大修繕をすること。(例:自宅のリフォームをすること)

9. 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。(例:3年以上のアパートの賃貸借契約を結ぶこと)

10. 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。

※ただし、日常生活に関する行為については、同意権の対象にはできません。

※上記13条1項各号以外の同意が必要な行為も増やすことができます。

保佐人には、基本的に代理権はありません。本人の同意のもと代理権付与の申立てを家庭裁判所にすることによって、はじめて代理権が付与されます。

後見類型

判断能力低下の程度が重く、一人で日常生活を送ることが出来ない方が対象となります。

成年後見人は、財産を管理する権限や法律行為について本人(成年被後見人)を代理する権限を有します(包括的代理権)

また、成年後見人は本人(成年被後見人)が行った契約などの法律行為を

取り消すことができます。

※本人の移住用不動産処分など、家庭裁判所の許可を必要とする行為もあります。

法定後見制度申立手続きと開始までの流れ

■申立人を検討する

[申立て出来る人]

本人、配偶者、四親等内の親族または市町村長、検察官など。

■後見人の候補者を検討する

本人の親族、法律・福祉の専門職、市民後見人や法人(社団法人・福祉法人)など。

STEP2申立て準備

■申立てに必要な書類と費用

申立書類のほか本人の戸籍謄本・住民票、登記されていないことの証明書

・・・・・・・・・・・・・・計1,000円程度

本人の診断書(成年後見用)

・・・・・・・・・・・・・・1万円程度

後見人等候補者の住民票または戸籍抄本、収入印紙

・・・・・・・・・・・・・・3,500円程度

切手・・・・・・・・・・4,000円程度

鑑定費用・・・・・・5万円程度

費用合計・・・・・・7万円程度

※申立時に鑑定費用は不要です。

※鑑定省略の場合、鑑定費用はかかりません。

STEP3申立て申立人が本人の所在地の家庭裁判所に予約をとり申立てます。

STEP4審判

■家庭裁判所による後見人等の選任および審判の決定と確定

審判の決定後、2週間以内に不服甲立てがなかった場合に審判確定となります。(新規で申立てた場合)

STEP5法定後見開始家庭裁判所の審判内容にもとづき、後見人等が本人の支援を開始します

■活動の報告をする

後見人等が本人の財産の状況を明らかにし、預貯金、有価証券、不動産、保険などを一覧表にした「財産目録」を作成し、家庭裁判所に提出します。

また、定期的に家庭裁判所に活動報告をします。

法定後見人等に支払う報酬は本人の財産状況や後見活動の内容に応じて家庭裁判所が決定します。

北見地域成年後見中核センター

北見市・訓子府町・置戸町・津別町

(受託法人:社会福祉法人北見市社会福祉協議会)

相談専用フリーダイヤル

![]() 0120-593-852(通話料無料)

0120-593-852(通話料無料)

電話受付時間:平日8時45分〜17時30分